| 招かれる側のマナー |

| Q1. |

結婚式の招待状をうけとったら出欠の返事は?

|

| A. |

結婚式の招待状をうけとったら出欠の返事は指定された日より3日ぐらい前に先方に着くように出します。

返事はなるべく早く出すのが礼儀です。結婚式の招待は多少無理をしても受けるものですが、

欠席の場合は残念な気持ちとともに出席できない理由を書き添えます。

ただし、不祝儀と重なったり、身内が病気だったりする時は、仕事の都合か、やむを得ぬ事情とします。

また出席の返事をしたけれど、急用で出席できなくなった時は、会場の人数の変更のきく3日前までに先方に連絡します。

|

| Q2. |

遠方で出席できない。祝電はどうすれば?

|

| A. |

電報局に配達指定料金を払うと日時が指定できます。

挙式の10日前から5時間前までに申し込めば、指定の時刻に配達されます。

親しい友人間では喜びを分かち合う言葉で祝福を伝えましょう。

|

| Q3. |

お祝いはどうすれば?

|

| A. |

招待状を頂いたら、返事と同じ時に、お祝い品を自分で届けます。

遠方で直接届けられない場合はお送りすることになります。

必ず手紙でお祝いを述べるとともにお祝いをお送りしたことをお知らせしましょう。

お祝いの金額は披露宴1人あたりの費用の半分から全額程度とされていますが、夫婦で招かれている時は倍額となります。

またお祝い品は同じものが重なることがありますから、できることなら先方の希望を伺います。

しかし、目上の方に対しては失礼ですので、相手の趣味やセンスを考えて選びます。

|

| Q4. |

会場にいつ行けばいいの?

|

| A. |

会場へは早く行き過ぎると、主催者に気を使わせることになりますので10分前に着くようにします。

コート、手荷物などはクロークに預け、手に持つのは小さなバッグだけにしましょう。

|

| 招く側のマナー |

| Q1. |

招待状の発送は何時すれば?

|

| A. |

遅くても1ヶ月前にはお送りします。仲人や社会的地位のある人にはできるだけ、両親、又は本人が直接届けます。

招待状は式場にサンプルが用意してあり、印刷も引き受けてくれます。

正式のものは白地の厚紙に金の縁とりをし、両家の定紋を浮き出しにしてあります。

これに両家の父親の姓名を並べて差出人とします。宛名は正式には毛筆で書きます。

最近は結婚する2名が連名で差出人になる場合もあります。

さらに友人が世話人になって会費制やパーティー形式の披露宴を開く時は世話人の連名というときもあります。

差出人を誰にするかで招待状の文面が変わってきますので注意しましょう。

|

| Q2. |

結婚式場の係りの人への心づけはどうするの?

|

| A. |

ご祝儀は必ず包まなければならないものではありませんが、喜びを分かち合い、労をねぎらう意味で渡すことが多いようです。

市販の祝儀袋に「寿」か「御祝儀」と表書きして、できるだけ新しいお札を包みます。

美容師や式場係りの人などお世話になった人に直接手渡しますが、式場係など人数がはっきりしない時は、まとめて会場主任に渡します。

前日のうちに用意しておきます。

|

| Q3. |

受付係りはどうするの?

|

| A. |

受付係りは、できれば当日の招待客の顔を見知っていて、両家の事情にある程度通じているほうが間違いありません。

受付係りは挙式の1週間前には決めておき、打ち合わせをしておきます。

列席者が多い場合は受付が混雑することもありますので、書名帳を何冊か準備すると便利です。

|

| Q4. |

披露宴の締めくくりの挨拶は誰がするの?

|

| A. |

披露宴の締めくくりは来客者へのお礼の挨拶です。

招待者が両親なら、普通は新郎の父親が代表し、本人同士の名で招待した時は新郎が挨拶します。

司会者の指名をうけたら、いずれの場合にも末席に新郎新婦を中心して両親が両側に並びます。

|

|

| ↑ このページのTOPへ |

|

| 葬儀の参列 |

| Q1. |

不幸の知らせを受けたらどうする?

|

| A. |

臨終後すぐに知らせが来るくらい親しい間柄だった場合、とりあえず病院にかけつけます。

それ以外の場合にはお通夜、告別式の日時、宗教形式、お供えの花や、お菓子を受け付けるか等を確認します。

|

| Q2. |

遠くですぐにいけない場合にすることは?

|

| A. |

遠方に住んでいる、仕事で抜けられないなどの場合、親しいときはお悔やみのの言葉を電話で伝えて、到着の日時を知らせます。

万一告別式までに伺えそうにない場合は、代理を立てるか、弔電を打って香典を郵送します。

いずれも後日あらためてお悔み状を送りましょう。遅れて弔問するときは、遺骨が自宅にある四十九日前に行きましょう。

|

| Q3. |

妊娠中の弔問で気をつけることは?

|

| A. |

妊娠中でも弔問しても構いませんが、まず、自分自身の体調を考えましょう。

会場で具合が悪くなったりすると喪家や弔問客に迷惑がかかるので、参列する場合も、なるべくすみやかに辞去しましょう。

|

| Q4. |

子連れの弔問はどうでしょうか?

|

| A. |

まだ事情もわからない幼い子供は、葬儀には連れて行かないのが礼儀です。

やむおえず連れていかざるおえない時は、万一泣いたりしたら会場の外に出るなどの配慮が必要です。

子供の服装は赤を避ければ普段着でも構いません。

|

| Q5. |

披露宴と重なってしまったら?

|

| A. |

肉親の葬儀なら、もちろん披露宴を欠席し、通夜から参列します。

そのほかなら通夜か告別式のどちらかに出席し、披露宴に出席しても構いません。

なお不幸があったことは披露宴の主催者側には黙っておきましょう。

|

| Q6. |

故人との対面をすすめられたら?

|

| A. |

遺族からすすめていただいたら、対面しましょう。涙をできるだけ見せないのが礼儀です。

逆に、遺族にすすめられても対面したくない場合は「お会いするのがつらすぎます」「取り乱してしまっては申し訳ないので」と断っても構いません。

|

| お香典 |

| Q1. |

袋の選び方は?

|

| A. |

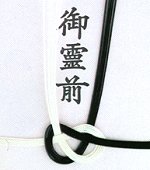

宗教にあわせて使い分けます。わからない場合は「御霊前」ならどの宗教にも共通。

ただし蓮の花があるものは仏式用なので要注意。

水引は繰り返してはいけないということで、解けない結びきりのものを用意します。

| 仏教用 |

神社用 |

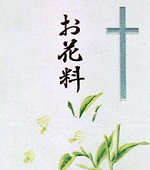

キリスト教用 |

|

|

|

|

仏式葬儀のお香典は「御霊前」とかかれたものが一般的。

「御香典」は仏事で使うお香代ということなので、仏教以外には使えません。

また「御仏前」と書かれたものは、四十九日以後に使う宗派が多いので注意します。

|

神社では香の代わりに玉串を霊前に供えるため、表書きは「玉串料」「御玉串料」「御榊料」などとなります。

|

普通、キリスト教は金封を持参しないことを原則とするため、表書きは「お花料」(カトリック教の場合「御ミサ料」)などになります。

|

|

| Q2. |

親も自分も参列する時は?

|

| A. |

子供が独身で同居している場合や、別居していても学生のときなどは親と連名でも構いません。

ただし、独立していたり同居していても別世帯の時は、別々に渡したほうがいいでしょう。

|

| Q3. |

「ご厚志お断り」という通知が来たら?

|

| A. |

故人の意思による場合が多いので何ももたずに弔問するのが礼儀です。当然、供花、お供え物もお断りの意味です。

「供花、お供え物は辞退させていただきます。」の場合は香典は受け付けるという意味なので持参します。

|

| 受付での作法 |

| Q1. |

挨拶の仕方

|

| A. |

式場に着いたら受付でお悔みの挨拶をします。

「このたびはご愁傷様でした」「このたびは突然のことで、心からお悔み申し上げます」と簡単に挨拶をします。

|

| Q2. |

香典の渡し方は?

|

| A. |

挨拶をした後ふくさから香典を取り出し、ふくさを軽く畳んでから受付に向けて「ご霊前にお供え下さい」と両手でお渡しします。

|

| Q3. |

代理のときの記帳は?

|

| A. |

夫の代理なら夫の氏名を書き、氏名の左下に「内」と小さく書きます。

会社関係の上司の代理の場合は、上司の会社名、役職名、氏名を書き、その次の行に小さめの字で「代理」と書いてから、

その下に自分の役職名、氏名を書きます。

|

| 数珠について |

| Q1. |

絶対必要?

|

| A. |

仏事には必要です。宗派によって形、用い方が多少違いますが、葬儀に参列する時は自分の持っている数珠で十分です。

|

| Q2. |

どんな数珠がいいの?

|

| A. |

宗派によって形は多少違いますが、珠が百八つある長いものが本式です。短いものは略式とされています。

今は短いものが一般的で、水晶や珊瑚などから真珠までの高級品からプラスチックのお手頃品まで素材から値段までさまざまです。

|

| 服装について |

| Q1. |

とりあえずの弔問には?

|

| A. |

急な知らせを受け取って、とりあえず弔問を伺うときは正喪服は相応しくありません。

また、目立たない色や柄、デザインであれば平服でも差し支えありませんが、あまりカジュアルなものは避けましょう。

|

| Q2. |

通夜の席には?

|

| A. |

通夜に伺うときには、多少時間が有るということで、正喪服にする必要はありませんが、

黒、紺、グレーなどの地味なもので特に女性の場合はあまり肌の出ない服装にします。

ブラウスとスカートでもかまいませんが、金ボタンなどの光るものや赤い色は身に着けないように注意してください。

|

| Q3. |

喪服にあうコートは?

|

| A. |

男性の場合、セミチェスター又はボックス型のコートがよいでしょう。

女性の場合は、黒無地のオーソドックスなもの、ベロアやマトラッセ(二重織り)などが適当です。

また、衿などにベルベットや毛皮がついていてもよいでしょう。

一般的には、紺、グレーなどで、地味なデザインであれば焼香の時には預けるのが普通ですから、差し支えないでしょう。

|

| Q4. |

喪服にあうアクセサリーは?

|

| A. |

パールまたはオニキス。光らない黒の石ならよいとされています。

女性の場合、貝パールも素敵です。留め金は銀色のもの。指輪などは石を内側に回しておきます。

|

| Q5. |

普段から揃えておいた方がよい物は?

|

| A. |

急な時ですからただでさえ気ぜわしいのに、小物類をあちこちから探し出すのは大変なことです。

喪用のタンスの中に、香典袋、ふくさ、数珠、男性ならば白シャツ、黒のネクタイ、黒のソックス、黒のポケットチーフ、

女性ならば黒のストッキング、手袋、白いハンカチーフ、小型の洋服ブラシなどをひとまとめにして入れておくとよいでしょう。

|

|

| ↑ このページのTOPへ |

|